ぼちぼちいこか…

ふと、ぼちぼち…という言葉を思い出して、それに関して書いた文書を引っ張り出してみた。ほぼ20年前に書いたもの。この言葉をいまだ上手に説明することはできない。否、説明するとなにか野暮ったい感じがする、感覚的なものである。

学生時代、この言葉を教えてくれた先生のことを思い出す。本当に偶然、同じ仕事に就いたけれど、あの先生の域(?)にはとうてい到達できない。すごく憧れではあるけれど、追いかけない。それが私なりのぼちぼちなのかな…。

--------------------

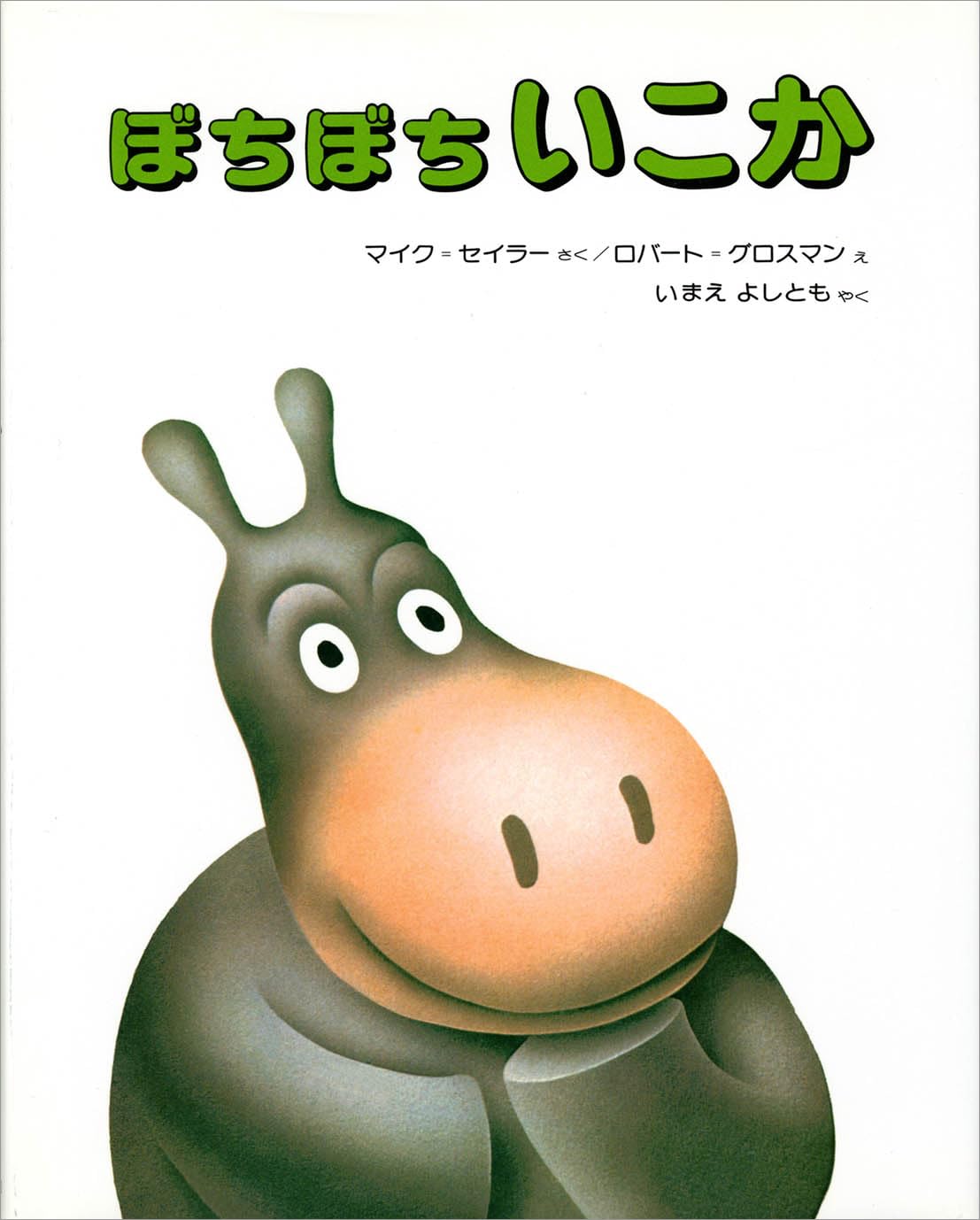

マイク・セイラー、ロバート・グロスマンが描き、いまえよしもとが関西弁に訳した『ぼちぼちいこか』(偕成社)という絵本があります。

一頭のカバが、消防士、バレリーナ、秘書、バスの運転手、手品師に次々と挑戦するものの、ことごとく失敗してしまう。それで落ち込んでしまうのですが、ちょっと一休みしたら「ま、ぼちぼちいこか」とポジティブに考えられるようになるというストーリーです。この「ぼちぼち」という言葉は、この北海道では、そして私たちの普段の生活のなかではあまり馴染みのないものかもしれません。

今日、私たちが生活する社会は、子どもからおとなまで、あらゆる場面で頑張ることを求められているような気がします。学校で、会社で、地域で、そして場合によっては家庭でさえも頑張らなければならない私たち。こんなに頑張っているのに休むこともできず、「そのしんどさを乗り越えるために」とさらに努力することを求められ、「ぼちぼち」どころではないのかもしれません。

私は担当する授業のなかで、『どんぐりの家』というアニメーション映画を上映しました。これは、障がいのある子どもとその親たちが、ろう学校卒業後に共同作業所、さらには認可入所施設をつくっていくという実話にもとづいた物語です。この映画を観た学生の多くが、障がいのある子どもを育てている母親と自身とを重ね合わせ、「子育てを頑張れば、障がいのある子どもと心を通わせることができる。お母さんが子育てを頑張らなければいけない」という感想を寄せました。

子育てを、仕事を、勉強を、何かを頑張るということ。これは、とても大切なことです。しかし一方で、頑張ることはとてもしんどく、大変なことでもあります。「頑張らなければ」と一所懸命に言い聞かせて行動するとき、気持ちがなんとなく悲しくなってきます。前向きに「よーし、頑張ってみようかな!」と思えるときには、ご飯をしっかり食べて、睡眠時間も充分にとって、こころにも余裕があるはずです。さらに、愚痴を言ったり、悩みを受け止めてもらったりする友人や仲間の存在もあることでしょう。

短大の教員になって5年。短大生の頑張りに感心するとともに、その忙しさに驚いています。資格や技術を修得するために必要な授業をたくさんとり、合間には現場実習にも出かけ、2年目には就職活動をして社会に出なければなりません。また、将来のこと、友人関係のこと、現在の自分についてなど、この年齢ならではの悩みや葛藤もたくさん抱えています。

私は、学生の皆さんが2年間の短大生活をとおして、頑張ることはしんどいことでもあること、頑張らなくてもいいときがあることを学んでほしいと思っています。さらに、頑張るためには、先に述べたような生活の基盤とともに、他者とのゆたかな関係が必要であり、それらをていねいに育んでいってほしいと考えています。

「じぶんのからだが冷たかったら

ひとのからだをあたためられないように

じぶんのこころがギスギスしていたら

ひとのこころを受け止められないように

じぶんを大切にできるひとになりたい

じぶんを大切にできるひとが

ひとを大切にできるひとだから」

『人権の絵本』(大月書店)のなかにある言葉です。

自分を大切にすることは他者を大切にすることにつながる。つまり、自分を含めた一人ひとりが大切な存在であり、誰かの支えになることができるはずなのです。

さて、なぜ私がこのような文章を書こうと考えたのか。きっかけは、大学時代の恩師から来た葉書にあります。葉書には、私を案じて「無理をしすぎていないか」と書かれていました。それを読んで、ふとこの恩師から学んだ「ぼちぼち」という言葉を思い出したのです。たくさんの保育理論や実践を学んだはずなのに…。

「ぼちぼち」をいまだに実践することができない私。この言葉の本当の理解と実践は、30歳を目前にした私の発達課題でもあるのです。

(初出:札幌大谷短期大学学園報・マイトリー 2005年)